A chaque numéro de Cleptafire nous proposons à un photographe, un critique, un enseignant d’analyser un cliché célèbre. Nous confions cette tache à Solal le céruléen, l’un des auteurs en résidence du second numéro, il enseigne l’histoire de l’art à l’université Toulouse II Le Mirail. L’image choisie est “sans titre” et la propriété du grand photographe américain Philip-Lorca Dicorcia.

——————————————————————————————————————————————————–

Cette image bouleversante est l’une des nombreuses pièces maîtresses de la dernière série du photographe : East of Eden. Avant tout, quelques éléments biographiques : Philip-Lorca Dicorcia est né en 1951 dans le Connecticut. Diplômé des beaux arts de Boston à 24 ans, il s’essaye un temps à la photo conceptuelle, puis dans le sillage d’un Robert Franck ou d’un Walker Evans se passionne pour la tradition documentaire américaine. Sa propre voie, il la trouve rapidement : elle se portera sur le citadin, l’individu dans la ville, s’inscrivant alors dans la filiation d’une certaine mélancolie américaine. Ce désenchantement du continent à la bannière étoilée, il y produit des séries comme « hollywood » – où il fit poser des prostitués pour le prix d’une passe, mais aussi : « Streetworks », « two hours », et « heads » qui impliquent captations de rues et passants pris sur le vif.

Son style ? Reconnaissable entre tous. Ses lumières y sont souvent dramatiques, avec flashs, néons ou jeux crépusculaires : des scènes banales rendues cinématographiques. Comme il aime à le dire : « le quotidien a lui aussi droit à son cinéma, non ? Oui, le réel a droit à sa fiction et c’est en s’approchant au plus près du « plausible » que Dicorcia tend à orchestrer une réalité qui aurait pu avoir lieu. Lui-même de déclarer: “je recherche un instantané documentaire ».

A l’Est d’Eden est une allusion à la fuite de Caïn après le meurtre de son frère Abel. Mais surtout, chez Steinbeck, c’est un livre chantre de l’individualisme, une charge à peine dissimulée contre une société rendue coupable d’écraser l’unique dans l’humain.

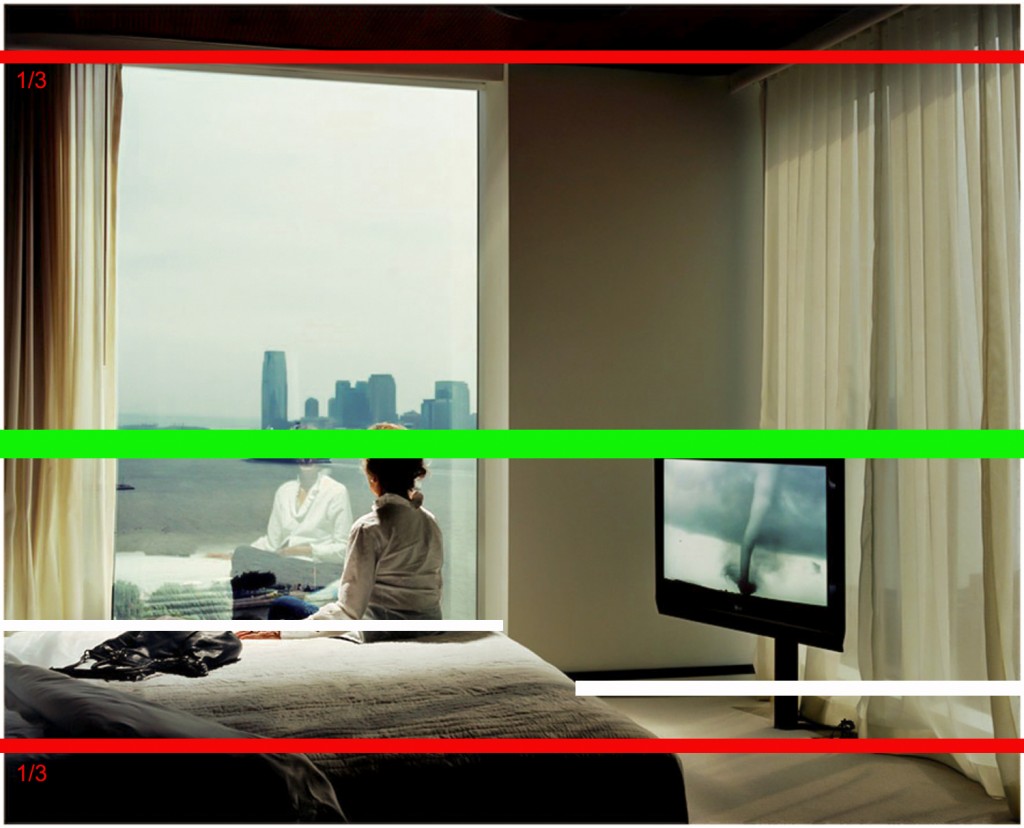

D’un prime abord, que voit-on ? Une femme, assise dans une chambre d’hôtel, nous tourne le dos. Son personnage fait face à une grande fenêtre. A travers, le spectacle d’un port et de sa baie. Un lit, une télévision allumée, une tornade, plus loin : un rideau fermé.

Le sens de lecture de gauche à droite sous-tend un déroulé chronologique, un séquençage, une histoire « quantique » : passé / présent / futur sont tous les trois là, dans la pièce, en même temps : 1. Bienvenue : le rideau s’ouvre sur la scène. 2. Voici d’abord : le grand théâtre du monde. 3. Un personnage, son reflet, une chambre. 4. Puis : un écho à tout cela, enfermé dans une boîte à images. 5. Suite ou fin ? Rideau.

Cour et jardin en somme.

Nous voilà rebondissant : sur des parois de verre, des reflets, un corps qui fait le dos rond, nous voilà balloté dans plusieurs lucarnes, des cadres qui se répondent, tissent entre eux des silences informés. Le cadre justement : un format étrange qui hésite entre rectangle et carré, le rectangle qui suggère l’épisode à relater, le carré qui est ce désir de condensé et de « divin »… Je disais rebonds, ballotages, échos, réponses. D’aucuns diraient instabilité ? Mouvance ? Non, pas du tout, au contraire même : quelle assise de l’image ! Tout l’art de la composition est là : un regard guidé dans un espace réduit, sans aucun effort, et sans jamais en sortir… Comment le photographe a-t-il réalisé ce tour de force de l’expérience immobile ?

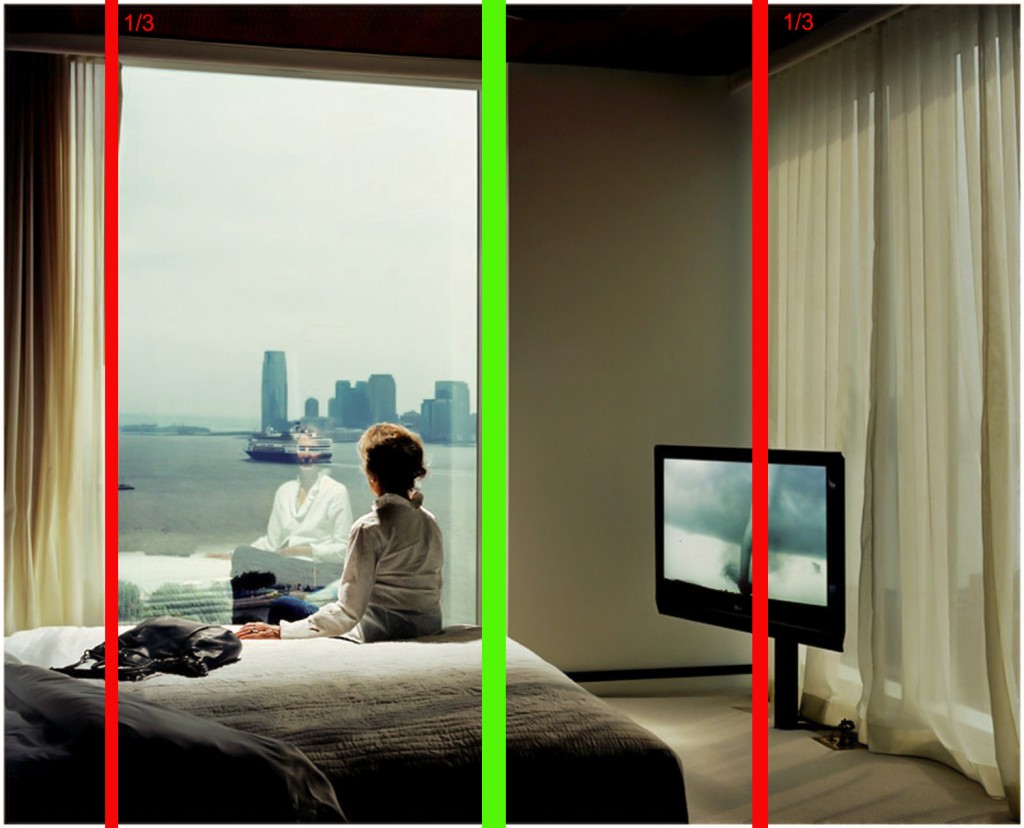

Par la structure d’abord : cette science des lignes. Ces murs de la “maison-image” qui en supportent tout le poids et garde les habitants de vos regards bien au chaud… Ici, trois horizontales et trois verticales dont deux « mineures » sur les tiers, et une majeure au centre : quadrillage au cordeau de l’espace.

Parce que ces grandes lignes sont entrecoupées de respirations et / ou de déviations, parfois qui se prolongent par une reprise mentale invisible, elles évitent les évidences. Résultat : cette structure pourtant cadenassée se fait oublier. Impossible de sortir de là. Reste à s’assoir avec elle ? Allons plus avant dans l’image pour le savoir.

Captifs, oui nous le sommes. D’autant plus que diagonales et lignes de fuite semblent s’être données le mot : Direction madâme rêve, aspirer par l’éclat de son chemisier blanc et par les effets du jour qui diffuse par une grande ouverture. Ainsi, après en avoir examiné la charpente, nous nous enfonçons littéralement dans le cadre, nous en ouvrons la grande porte et… La refermons aussitôt : s’assoir ? Il reste bien une place, mais est-elle pour nous ? Un reflet nous observe : intimidation. Quelque chose se joue à cet instant, nous dérangeons peut-être : quelles autres portes avons-nous entrouvertes ?

Grand coup de froid. Nous reculons. Assez d’ailleurs pour déterminer le dessin achevé de cette scène. La composition « finale » est un triangle. Un nouvel indice. Mais à part renforcer la stabilité de l’ensemble (nous sommes sur un véritable “socle”), dans quelles situations use-t-on d’un modèle pyramidale pour bâtir sa maison. Réponse : lorsqu’il s’agit d’un drame, d’une scène historique.. Voir ce qu’en font par exemple les romantiques (Delacroix et Géricault en tête).

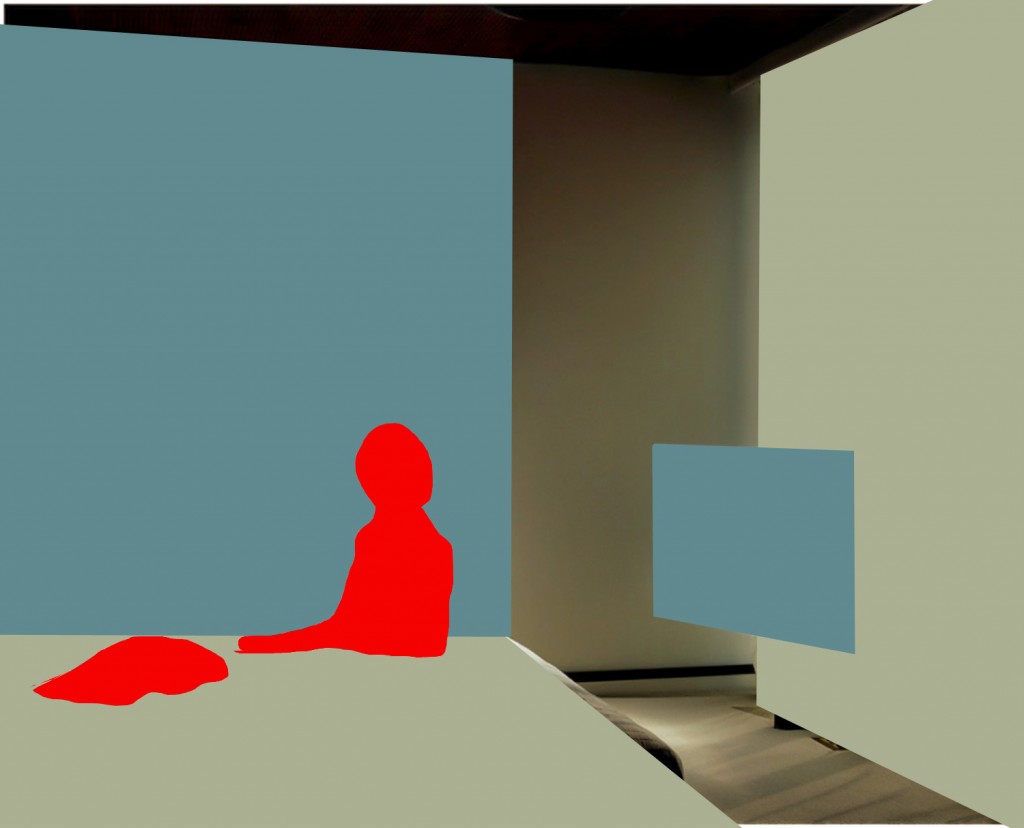

Compostion des lignes, venons-en à celle des masses. Quelles sont leurs tailles ? Où se trouvent-elles ? Interagissent-elles ? Profitons-en pour évoquer l’utilisation faite de la couleur puisqu’elle participe grandement à l’organisation desdites masses. Distinguons deux masses bleues (une grande, une petite) et deux masses ocres (aux dimensions semblables). Voir le croquis ci-dessous.

Ces quatre “fonds”, ces quatre masses épurées se répondent dans un croisé et confirment, s’il en était besoin, l’apparente solidité de la structure-image. Ces espaces vides encadrent le personnage, l’isolent aussi, ils semblent même comploter conte lui, le corsète de toute part, et l’écrase par leur proportion. “L’être” et le “néant” se seraient-ils donnés rendez-vous ? La bichromie ocre / bleu (soit jaune / bleu), ce contraste de couleurs complémentaires nous informe dans ce sens.

Opposition d’essences contraires : l’humain et la matière, le chaud et le froid, le bleu qui inquiète, l’ocre qui, comme la coquille de l’œuf, rassure… Cette tension colorimétrique convoque un certain malaise, celui qui nous fait constamment osciller entre franchir le seuil ou rester sur le pas de la porte.

Lors de la première analyse (« Frontière » d’Alex Webb) nous parlions de compositions invisibles. Celle par exemple de la notion de temps, celle des jeux de regards, des intentions ou tensions devinées des protagonistes, bref la psychologie formelle de l’image.

Le personnage n’est pas seul : son double est là.

Soit : 1.Tension des regards entre la femme et son reflet : se regarde-t-elle ? 2. Tension entre nous et le reflet : nous regarde-t-il ? 3. Tension entre le reflet télévisuel et le visage fantomatique, ses « virtualités se soufflent-elles des choses en dehors de nous, et d’elle ?

Autre paramètre notoire : la coupure verticale du temps : passé / futur. La femme regarde vers la gauche, le passé. Nous sommes nous entraîné vers la droite, un futur, ou peut-être des futurs : des hypothèses, des possibilités, des prophéties ?

J’ai ici converti l’image en noir et blanc pour mieux y discerner les valeurs (ou les contrastes). Voyez comme des forces y sont à l’oeuvre. Des tourments, des violences en sourdine, il y en a, oui. Et ça sert à quoi le contraste ? A plomber l’atmosphère bien souvent. En plus d’être lourd, l’air est électrique : fenêtre « fermée », télévision « ouverte », c’est par où qu’on respire ? Une bouffée de lumière se propose qui inonde la pièce. C’est par là qu’on respire donc, qu’on comprend aussi, que face au réel, dos tourné au virtuel, cette femme à la chemise blanche n’est pas là… N’est plus là. Prisonnière de son reflet, prisonnière du monde, prisonnière du reflet du monde, où est-elle ? La réponse nous vient peut-être de l’iconographie : que signifie une lumière qui « pénètre » l’intérieur d’une pièce ? Une introspection. Madame rêve s’y trouverait-elle ?

Pour achever d’analyser la forme, on fera remarquer un détail qui a son importance : le jeux des textures. Voyez ces ridules comment elles habillent les espaces, voyez comment cela ajoute au « flottement » et à la grimace sous-jacente de ce qui avance masqué…

Après la forme, le fond.

Au moins trois axes de lecture : l’individu, la nature, l’image. Un cheminement qui va du particulier à l’universel.

Au beau milieu de ce qui semble s’opposer, la nature et la culture, un personnage mal identifié, qui pourrait aussi bien être « elle » que « nous », contemple un monde -passé ?. Les apparences sont trompeuses nous a-t-on toujours dit. En voici le parfait exemple : un corps physique se méfie d’une menace virtuelle derrière lui; son double « apparent », lui, que fait-il ? N’est-il pas de mèche avec cette menace ? Les reflets ne se donnent-ils pas la main ? Un complot des apparences ? Mise en abîme du personnage, mise en abîme de nous-mêmes, mise en abîme, oui, au propre comme au figuré, madame cauchemard au bord d’un précipice, d’un plongeon…

1 er degré de l’image :

L’INDIVIDU : Parce qu’il y a une opposition dramatique « formelle » entre le plein et le vide, l’être et le monde (voire le néant), le début et la fin, on parle ici d’optimisme et de pessimisme, de liberté et de déterminisme, de choix de vie, de choix de mort, tout simplement. Cette chambre est une projection, une « projection » rendue double, triple, quadruple, par le marivaudage de spectres multiples : bonjour tristesse, bonjour à l’inconscient visible, un état d’âme matérialisé devant nous, il nous regarde, bonjour aussi « vanité », rappelle-toi que tu vas mourir, contemple le monde, contemple la mort derrière toi, qui rôde. Bonjour ce corps assis qui est le véritable fantôme de l’histoire, la véritable transparence, le véritable reflet : les apparences sont trompeuses, on vous avait prévenu…

2 ème degré de l’image :

LA NATURE : Est-elle froide, glacée ? De l’autre côté du miroir le ciel est-il si bleu ? Jusqu’ici tout va bien ? “Pour l’instant !” semble dire l’écran, ce deuxième monde qui injure la baie vitrée, « je suis à ton image », « je suis ton image », « toi aussi tu n’es qu’écran ». Deux ciels, deux mondes, deux espaces / temps contigües, un passé et un avenir ?

On songe au 11 septembre (nous sommes dix ans après) : 1. à sa réalité dans les faits. 2. à sa retransmission hystérique à la télévision. 3. à la paranoïa à l’œuvre depuis… Cette tornade dans la lucarne, mise en cage, cette tornade du monde des hommes et de ses technologies, cette tornade aussi de la nature sauvage qui répond à la nature dominée des cités, cette force est-elle une prémonition ? A nos pieds, à ses pieds, le monde est une question, c’est celui qui disparait. Dans notre dos, dans son dos, le monde qui advient, se prépare, la catastrophe sur nous qui guette. La réponse ? En suspens. A droite, le rideau fermé indique des possibilités : un non-futur ou un épisode à suivre.

3 ème degré de l’image :

L’IMAGE. Réflexion sur elle bien sûr, sur les divers degrés qui vont du réel au virtuel, du documentaire à l’art, de l’objectivité à la subjectivité. Comme des poupées gigognes, une image se retrouve dans une autre et ainsi de suite, des reflets dans les reflets, on parle ici à la fois de notion d’icone, de simulacre, d’imitation, ces divers variations de l’image et de leur rapport à la vérité et au mensonge…

Autre idée ici entrevue : celle de la peur « médiatique », et peut-être celle du spectacle, de la société du spectacle, celle qui a besoin de catastrophes et de drames pour vendre et se reproduire indéfiniment. (Guy Debord porta sa réflexion sur la propagande des images marchandes, des pseudo-vie illusoires que ces images nous imposent, sur la perte du vivant au profit du virtuel, une critique radicale de la société de consommation via l’image). A qui donc faire confiance ? Le réel ou le virtuel ? Nos sens nous renseignent-ils vraiment de ce qui les sépare ? Descartes aurait dit que la vie n’est peut-être qu’un rêve…Madame ne le sait que trop bien.

Des références ? L’omniprésence d’Hopper bien sûr. L’auteur le revendique et a d’ailleurs présenté au grand palais, à Paris, une installation, « best seen, no heard », lors de la rétrospective consacrée au grand peintre américain. Pour rappel : Hopper figure des personnages anonymes dont le visage ne trahit aucune émotion, il laisse le décor ou la situation le faire pour eux. Hopper travaille sur le silence, la tension, l’exclusion, la mélancolie. Bien souvent, dans son travail, des pièces aux dimensions exagérées mettent en valeur des personnages comme aliénés, figés dans une attente qui ne trouvera jamais de réconfort. Le thème de “l’introspection à la fenêtre”, est par ailleurs un sujet récurent de son œuvre.

Cette image de Dicorcia, comme une allégorie à la mélancolie, est aussi très proche du romantisme du XIXe siècle. En particulier de sa version allemande qui se délectait de confrontations métaphysiques homme / nature. Est-ce d’ailleurs un hasard si les fondements de l’art américain, directement liés à l’immigration Teutonne de masse, s’emploie depuis à considérer la mélancolie des grands espaces comme son épicentre ? Je pose la question.

Pour conclure, et parce que je place cette image de Dicorcia très haut dans mon panthéon iconographique personnel, j’indique avoir été frappé par les points communs existant entre ce chef-d’œuvre et une autre démonstration majeure de cette décennie, cinématographique cette fois : le « Take Shelter » **de Jeff Nichols. Le film date de début 2012, la photographie de fin 2011. Un hasard ?

Retrouvez l’analyse du film sur l’excellent : Cliquez ici